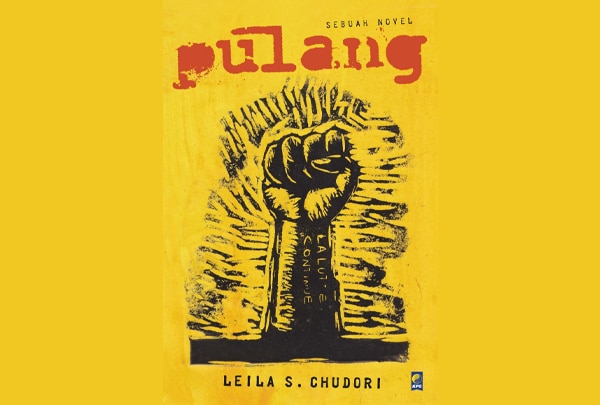

Pulang oleh Leila S. Chudori berkisah tentang empat sahabat – Dimas Suryo, Nugroho, Tjai, dan Risjaf – yang merupakan eksil politik peristiwa 30 September 1965. Melalui sudut-pandang Dimas, para pembaca menyaksikan pengalaman empat sahabat itu ketika mereka melarikan diri ke Paris dan menetap di sana. Selain berada di tengah huru-hara gerakan mahasiswa Paris 1968, Dimas dan teman-temannya mendirikan Restoran Tanah Air yang membantu memulihkan kerinduan mereka untuk Indonesia. Leila terinspirasi oleh cerita nyata Restoran Indonesia, juga di Paris, yang didirikan oleh sekelompok eksil G30S.

Bagian kedua novel ini diceritakan melalui sudut pandang Lintang Utara selaku putri Dimas dan istri Dimas, Vivienne Devereaux, perempuan Prancis yang ikut turut serta gerakan mahasiswa tersebut. Cerita Dimas mulai dari 1965 sementara kisah putrinya mulai dari 1998 dan meliputi peristiwa Kerusuhan Mei pada tahun penuh gemuruh itu.

Apa yang, bagi saya, paling menyentuh tentang Pulang adalah kisah antar-generasi keluarga Suryo dan Hananto Prawiro, sahabat Dimas. Di Paris, Dimas bergumul dengan traumanya dari peristiwa G30S, terutama perasaannya bahwa ia telah meninggalkan Hananto di Indonesia untuk disiksa dan dibunuh oleh rezim Orde Baru. Dari empat teman tersebut, Dimas adalah tokoh yang paling merindukan Indonesia.

Untuk tugas akhir kuliahnya, Lintang mengunjungi Indonesia untuk mewawancarai keluarga para korban G30s dan dibantu oleh anak bungsu Hananto, Segara Alam, yang menjadi kekasih Lintang. Demikian Lintang dan Segara mengobati luka orang tua mereka, dan dengan cara ini Dimas sanggup menggugguli perasaan bersalahnya (atau apa yang kita sekarang bisa sebut survivor’s guilt) karena “meninggalkan” Hananto. Kita juga bisa melihatnya sebagai semacam rekonsiliasi dengan Hananto yang Dimas inginkan.

‘Memang ada ironi bahwa setelah Orde Baru jatuh, saat ada kemungkinan besar bagi kami untuk pulang ke Indonesia, Ayah tampaknya akan pulang dalam keranda (atau peti mati? Entahlah.) Tapi tak mengapa. Bukankah sudah kukatakan, aku ingin pulang ke rumahku di Karet? Jangan pilih pemakaman mewah Père Lachaise di Paris, jangan pula memilih pemakaman Tanah Kusir atau Jeruk Purut. Pilihlah tanah Karet. Itu tanah yang Ayah kenal baunya, teksturnya, yang nanti akan mudah menjadi satu dengan tubuhku.’

Saya sangat terharu oleh untaian kalimat ini yang saya kutip dari surat terakhir Dimas sebelum wafatnya kepada Lintang. Dan saya sangat terharu mungkin karena saya belum sempat kembali pulang ke Indonesia sejak saya pindah ke sini (Australia) lima tahun silam. Ketika ia menulis surat itu, Dimas sendiri tidak pernah pulang ke Indonesia sejak 1965–23 tahun silam. Jadi, saya berfikir, apakah Dimas benar-benar masih ingat ‘bau’ dan ‘tekstur’ Karet seperti dipercayainya? Leila menulusuri kata ‘pulang’ dan berbagai artinya. Untuk Lintang, misalnya, ‘pulang’ ke Indonesia adalah untuk melakukan penjelejahan yang baru karena ia lahir dan besar di Paris tanpa pernah menjenguk tanah air bapaknya.

‘Mungkin aku belum bisa mengatakan aku mencintai Indonesia,’ kata Lintang, ‘karena aku belum mengenal seluruhnya. Tapi dari ke hari, entah bagaimana aku merasa ada keterikatan yang sukar kulukiskan.’

Apakah artinya untuk mengenal Indonesia seluruhnya? Mungkin di dalam kata ‘pulang’ sendiri ada seribu kata yang samar atau saling menentang. Dimas menyatakan ‘rumah adalah tempat di mana aku rasa bisa pulang’, tetapi jika ini benar mengapa ia merasa Indonesia sebagai “rumahnya” bahkan ketika ia tidak bisa pulang (secara harafiah)? Tidakkah dua hal ini saling berbenturan?

Leila Chudori dan novelnya menjelmakan banyak tanda tanya seputar ‘pulang’, Indonesia, ke-Indonesiaan, dan bagaimana tiga hal itu berhubungan dengan hal yang fisik. Contohnya, Dimas dan Lintang menganggap Indonesia sebagai tanah air meskipun ada jarak geografis besar antara mereka dan negeri itu. Apakah ini berarti mereka tidak “se-Indonesia” keluarga Hananto yang selamanya menetap di tanah kelahirannya?

Meskipun terdapat pertanyaan yang sangat dalam ini, saya agak kecewa dengan sebagian dari Pulang yang terlalu berfokus kepada romansa. Kisah-kisah cinta di novel tentu saja membumikan para tokoh, tetapi terkadang terasa terlalu kelebihan. Ini mengurangi makna bukunya dan pesan yang ingin disampaikan oleh sastrawannya.

Kedati demikian, Pulang wajib dianggap sebagai karya sastra yang sangat penting. Romansanya–serta bahasanya yang lugas dan sederhana–membuat novel ini mudah untuk dipahami, khususnya untuk generasi muda yang barangkali mempelajari titik-titik kelam Indonesia untuk pertama kalinya.

Teks: Victoria Winata

Foto: Berbagai sumber