Siauw Tiong Djin adalah nama yang tidak asing lagi dalam komunitas diaspora Indonesia di Melbourne. Selain berperan sebagai aktivis, sejarawan, penulis, insinyur, dan pemilik restoran, Tiong Djin juga merupakan salah satu pendiri FAKTA (Forum Aktual Kekerabatan Tionghoa Australia).

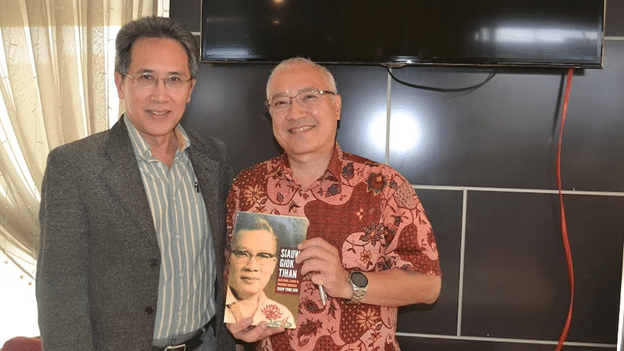

Ia pernah menulis biografi Siauw Giok Tjhan: Bicultural Leader in Emerging Indonesia mengenai almarhum ayahnya yang merupakan ketua BAPERKI (Badan Persiapan Kewarganegaraan Indonesia). Pada zaman Orde Baru, ayah Siauw Tiong Djin dipenjara selama 12 tahun tanpa diadili karena diduga mendukung PKI. Waktu itu, Tiong Djin masih berusa sembilan tahun. Ia tumbuh besar dengan stigma menjadi anak tahanan politik yang terduga terlibat dalam G30S/PKI.

Tiong Djin sungguh adalah sosok yang tangguh dan layak dikagumi, terutama karena perjuangannya untuk mengisi celah sejarah Indonesia. Beliau berupaya untuk mengobati historical amnesia orang Indonesia, khususnya dari generasi muda. Ia juga memberikan penelusuran seksama pada peristiwa yang kerap dilupakan oleh bangsa Indonesia, seperti pembunuhan masal 1966 – 1967 dan peran tokoh Tionghoa dalam pembentukan negara kita.

Maka itulah OZIP menjadi penasaran berbincang dengan beliau.

Mengapa bapak ingin untuk mempromosikan budaya Tionghoa-Indonesia di Australia?

Saya sebenarnya tidak hanya ingin mengenalkan budaya Tionghoa-Indonesia di Australia saja, tapi juga di Indonesia. Untuk mengenal kembali sejarah yang sengaja ditiadakan dan juga untuk mengatasi cultural blindness (kebutaan budaya)yang dilakukan secara resmi oleh pemerintah Indonesia selama 32 tahun.

Jadi komunitas Tionghoa di Indonesia itu mempunyai pengalaman dan ciri-ciri berbeda dari komunitas Tionghoa di negara lain. Dan seperti yang pernah saya gambarkan, sejarah Tionghoa di Indonesia itu sangat panjang dan memiliki dampak yang besar sekali dalam pertumbuhan bangsa Indonesia. Jadi, memiliki kekhususan, dan kekhususan itu berkembang karena sejarah yang menemani komunitas Tionghoa dalam pertumbuhan bangsa Indonesia.

Apakah bapak bisa memberi contoh perbedaan itu?

Pertama, dari segi akulturasi. Jadi, yang dinamakan Tionghoa–terutama yang di pulau Jawa–kemungkinan itu masih merupakan mayoritas komunitas Tionghoa. Biasanya keturunan Tionghoa yang besar dan berkembang di pulau Jawa lebih merasakan dirinya sebagai orang Indonesia. Dari segi makanan, cara berpakaian, cara berbicara, mindset, dan kejiwaannya.

Agak berbeda dengan pendatang-pendatang baru, terutama yang menetap di Sumatra, Kalimantan, atau Sulawesi. Memang ada perbedaan yang cukup mencolok, karena perkembangan akulturasi tidak sekeras yang ada di Jawa. Dan kalau kita lihat, dari segi bahasa, jasa komunitas Tionghoa, terutama di pulau Jawa, dalam perkembangan bahasa itu sangat besar.

Setelah 1965, dengan praktek yang dinamakan asimilasi yang dihukumkan, generasi yang tumbuh atau besar di zaman Orde Baru dari tahun 1966 – 1998 bisa dikatakan mengalami cultural genocide (genosida budaya). Akibatnya, banyak generasi muda yang tidak begitu mengetahui latar belakang Tionghoa, tentang keterlibatan Tionghoa dalam sejarah Indonesia, dan secara keseluruhan mengalami apa yang dikatakan cultural blindness. Ini dikarenakan tindakan dihukumkan dalam bentuk cultural genocide yang meniadakan ke-Tionghoaan, yang sebenarnya bisa berkembang dengan wajar di Indonesia selama 32 tahun itu.

Dan cultural blindness itu sering menimbulkan krisis identitas. Dalam masyarakat etnis Tionghoa pun ada keanekaragaman yang cukup besar.

Menurut bapak, apakah kategori-kategori seperti peranakan, totok, dan lain sebagainya berguna atau hanya memperparah krisis identitas itu?

Saya kira perlu ditonjolkan dalam pengertian bahwa ada dua golongan tertentu.

Ada golongan yang memang merasa terakulturasi dengan orang-orang dan kehidupan setempat, dan ada golongan yang masih sangat kental hubungan emosinya dengan Tiongkok dan kultur Tiongkok. Itu tidak ada salahnya, saya kira, untuk dijelaskan. Tidak untuk memperbesar jurang pemisah, tapi untuk mengerti bagaimana mindset dari kedua golongan itu berbeda.

Sekarang saya rasa [pemisahan] sudah hampir hilang, ya. Jadi orang yang merasa dirinya totok pun sudah jauh lebih Indonesia daripada orang tua atau kakek-neneknya. Karena pengertian totok itu lebih ke arah penggunaan bahasa Mandarin atau bahasa dialek di rumah.

Di angkatan saya sendiri, rasisme masih ada. Kecenderungan dari kelompok totok itu kalau mau mencari suami atau istri, orang tuanya mendesak supaya mencari suami atau istri yang datang dari golongan totok.

Jadi ada interaksi sempit, ada internal racism dalam tubuh komunitas totok yang memang tidak homogen.

Dalam pendapat bapak, bagaimana kita bisa mengatasi internal racism itu?

Saya kira cara yang paling mudah adalah untuk bersikap konstruktif, untuk menerima Indonesia sebagai tanah air. Karena Indonesia merupakan basis yang sama; kita tinggal di satu tempat, tumbuh di satu tempat, bekerja di satu tempat, dan mungkin meninggal di satu tempat. Jadi basisnya adalah yang namanya negara Indonesia dan bangsa Indonesia.

Dan itu yang mestinya menarik keinginan untuk menghilangkan perbedaan tersebut.

Dalam pengamatan bapak, apakah masih ada rasisme terhadap komunitas Tionghoa dari komunitas non-Tionghoa?

Secara umum saya kira masih ada. Walaupun sudah sangat berkurang.

Dalam hal-hal tertentu masih ada. Dan itu jelas tampak dengan manifestasi pernyataan-pernyataan tokoh politik. Misalnya, Jusuf Kalla beberapa waktu yang lalu menyatakan bahwa “Indonesia ini dikuasai oleh orang-orang Tionghoa yang mestinya tidak demikian, kita kan mayoritas, mestinya kita kan yang menguasai ekonomi Indonesia!”

Pernyataan semacam itu saja sudah menunjukan bahwa dia memiliki semacam pandangan yang rasis. Kalau memang benar orang Tionghoa memiliki kerayaan yang 90% dari Indonesia katakanlah, kalau itu betul, mestinya ya gak apa-apa, kan? Kalau dia sudah menjadi warga negara Indonesia, tidak perlu dipermasalahkan lagi.

Jadi benih-benih rasisme itu selalu masih ada dan tugas kita semua adalah menghilangkan benih-benih ini. Karena benih-benih ini kalau tidak dihilangkan, setiap kali ada percikan yang membakar, bisa timbul rasisme merusak yang mengorbankan jiwa dan harta.

Apa cara utama kita untuk menghilangkan benih-benih rasisme itu?

Ini bisa dilakukan di semua bidang, menurut saya. Jadi, itu tidak bisa dilakukan secara sepihak. Pemerintah dan tokoh-tokohnya harus menciptakan situasi yang kondusif untuk multikulturalisme berkembang dengan baik.

Di samping itu, para tokoh komunitas Tionghoa harus ikut berjuang dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya agar keberadaan mereka di Indonesia dihargai. Dihargai bukan hanya sebagai sapi perahan, tapi dihargai karena dianggap memiliki sumbangsih yang positif untuk pembangunan Indonesia.

Misalnya, kalau mempunyai perusahaan besar yang padat karya, itu memperkerjakan orang non-Tionghoa sebanyak mungkin, sehingga bisa menolong posisi ekonomi mereka. Misalnya menolong proyek dari kelompok mayoritas, sehingga mereka bisa mencapai hasil yang lebih baik. Hal seperti itu sangat menguntungkan posisi Tionghoa, dalam pengertian dia diterima sebagai warga yang berjasa dan yang berguna untuk masyarakat umum.

Saya kira itu yang perlu dikerjakan. Dari kedua belah-pihak juga secara langsung mendapat pendidikan yang positif untuk menghilangkan benih-benih rasisme itu.

Apa peran yang bisa dimainkan oleh generasi muda?

Pertama, menurut saya, mengenal sejarahnya. Mengenal sejarah keterlibatan Tionghoa dalam pembangunan bangsa Indonesia dari zaman penjajahan Belanda sampai sekarang. Karena dengan mengenal itu, kita bisa memberikan pendidikan yang positif dan konstruktif ke semua orang non-Tionghoa tentang sumbangsih kita. Tentang keberadaan kita yang mengandung hal-hal yang positif untuk masyarakat, bukan hanya sebagai sapi perahan.

Saya kira kalau itu dilakukan secara positif dan terus-menerus, titikan air ke dalam bak es, lama-lama es-nya akan cair dan hilang.

Teks: Victoria Winata dan Siauw Tiong Djin

Foto: Berbagai sumber